飲食物など食べるものを「認識し、飲みこむまで」が摂食嚥下(せっしょくえんげ)です。

一般的に「嚥下(えんげ)」は、口の中のモノを飲みこみ、胃に送ることを意味し、「食べる」ことを意味するときには「摂食(せっしょく)」という言葉を使います。

飲みこむことだけが障害されていることを「嚥下障害」、食物の認知、口への取り込み、咀嚼(そしゃく)、食塊(しょっかい)形成などを伴って飲みこむことが障害されていることを「摂食嚥下障害」という言葉が使用されます。

摂食嚥下リハとは、食物を認識してから口に運び、取り込んで咀嚼して飲みこむまでの機能をリハビリすることを意味します。

和光会では「食べる」ためにどの機能が影響しているのかを、問診だけでなく出来るだけ実際に食べる場面を観察し分析することに重点をおいています。個々の機能回復に向けたリハビリはもちろんですが、いかに今残っている機能を活用しながら総合的にその方の「食べる」の質を上げられるかを考え提案いたします。

嚥下(えんげ)とは、モノを飲みこみ、胃に送ることを表す言葉です。

「嚥」という難しい漢字が使われていますが、ツバメの子が口を大きく開けて親鳥からエサをもらい、飲みこむ様子※から作られました。口へんに燕(つばめ)と書いて「飲みこむ」という意味の動詞になったのです。※ツバメは人間に近い所で巣を作るため、給餌の様子がよく観察できました。

また、嚥下(えんげ)は英語でswallowと言います。語源は違いますが、名詞の「ツバメ」と、動詞の「飲みこむ」として使われています。

嚥下体操Ⅰ

1.呼吸(腹式)を整えましょう

お腹に手を当て、口をすぼめ、ゆっくり吐きましょう…

お腹に手を当て、口をすぼめ、ゆっくり吐きましょう…

続いて鼻から大きく吸い込みます

数回繰り返します

気分がゆったりと落ち着いてきます

2.首のリラクゼーション(前後)

首や肩の緊張をほぐし、ムセや咳き込みを軽減します。

首や肩の緊張をほぐし、ムセや咳き込みを軽減します。

ゆっくり息を吐きながら、あごを胸につけます。首の後ろがリラックスしています

息を吐きながら、頭を後ろに倒します。のど(首の前)がリラックスしています。

口は閉じてゆっくり無理せずに…

3.首のリラクゼーション(左右)

首や肩の緊張をほぐし、飲食時のムセや咳き込みを軽減します。

首や肩の緊張をほぐし、飲食時のムセや咳き込みを軽減します。

ゆっくり息を吐きながら、

頭を起こしたままで、左→前→右

4.首のリラクゼーション(左右傾斜と回旋)

首や肩の緊張をほぐし、飲食時のムセや咳き込みを軽減します。

首や肩の緊張をほぐし、飲食時のムセや咳き込みを軽減します。

ゆっくり息を吐きながら、耳が肩につく位まで倒しましょう(左→右)

ゆっくり息を吐きながら、頭を大きく回しましょう(左→前→右→後ろ→左)

5.肩から首のリラクゼーション

両肩を「ぎゅっ」と上げて首を亀のようにすっこめ、 続いて両肩を脱力しながら肩を落とします。

両肩を「ぎゅっ」と上げて首を亀のようにすっこめ、 続いて両肩を脱力しながら肩を落とします。

6.胸を開く(胸郭を広げる)

呼吸筋に働き、肺機能を高めます。

呼吸筋に働き、肺機能を高めます。

胸の前で両腕を合わせ(こぶしを内向きに、両肩を内向きにギュッとまるめる)

次に腕を開き胸をそらせましょう(こぶしは外向き、両肩甲骨を寄せる)

7.体幹のリラクゼーション(ゆらゆら)

胸の前で両手を組み、ゆっくり頭の上にあげ、ゆっくり元に戻す。

胸の前で両手を組み、ゆっくり頭の上にあげ、ゆっくり元に戻す。

余裕があれば頭の上にあげた手を右に傾け(左わき腹が伸びる)

頭上に戻し、次に左に傾ける(左わき腹が伸びる)

※左右に倒れないように注意しましょう

8.体幹のリラクゼーション(ねじり)

胸の前で両手を組み、ゆっくり胸の前方に押し出す。

胸の前で両手を組み、ゆっくり胸の前方に押し出す。

次に、組み手を右に上半身を右にねじる。

同じように左側にもねじる。

※足底を床にしっかり着けてないと不安定になる

1.顔面マッサージ(耳下唾液腺)

手のひらを頬にあて人差し指と中指の間で耳をはさむようにし、上下に暖かくなるまでこする。

手のひらを頬にあて人差し指と中指の間で耳をはさむようにし、上下に暖かくなるまでこする。

唾液が出て味が良くなり免疫力を高めます。

唾液が出て味が良くなり免疫力を高めます。

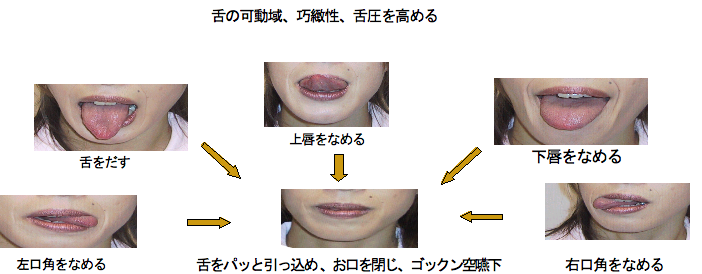

2.舌体操

舌可動域、巧緻性、舌圧を高める。

舌可動域、巧緻性、舌圧を高める。

唇の周りをグルッとなめる。

唇の周りをグルッとなめる。

(右まわり、左まわり)

(上:鼻下口唇をふくらます)

(下:下顎口唇をふくらます)

1.母音発声訓練

ポイント

オーバーに口唇の形をつくる

『あ~ い~ う~ え~ お~ 』

2.パ・タ・カ・ラ 発声訓練(構音・摂食にかかわる口腔機能の巧緻性を高める)

構音・摂食にかかわる口腔機能の巧緻性を高める

『パ・タ・カ・ラ』を発声する

「パ、パ、パ・・・」 「タ、タ、タ・・・」

「カ、カ、カ・・・」 「ラ、ラ、ラ・・・」

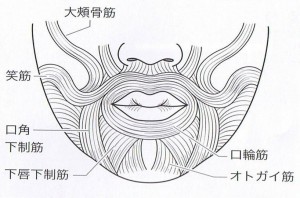

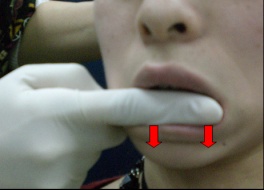

1.口唇バンゲード法

口唇に向かって6方向を、親指と人差し指でつまみ、パッと放す。

口唇に向かって6方向を、親指と人差し指でつまみ、パッと放す。

(口輪筋に垂直に)

(口輪筋に平行に)

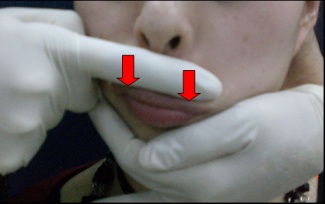

2.口唇閉鎖訓練

パタカラ(商品名)で口輪筋をきたえます 装置を入れて、口唇閉鎖します。

パタカラ(商品名)で口輪筋をきたえます 装置を入れて、口唇閉鎖します。

※この他にも口唇閉鎖のための表情筋のストレッチとして、母音発声・舌の可動域訓練(嚥下体操参照)や、ボタン引き訓練などがあります。

3.舌圧子を用いた舌筋力増強訓練

舌圧子を用いて、舌背や舌辺縁(左・右・舌尖部)に圧をかけ、反発するように舌に力を入れていただきます。

舌圧子を用いて、舌背や舌辺縁(左・右・舌尖部)に圧をかけ、反発するように舌に力を入れていただきます。

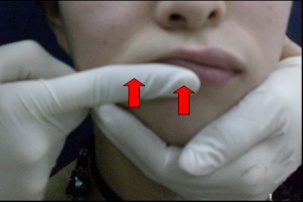

4.エクステグローブで頬筋、表情筋をストレッチ

頬の内側から指で外側にストレッチする。

頬の内側から指で外側にストレッチする。

口唇の内側に人差し指、外側に親指、挟むように口唇が閉じる方向に伸ばす

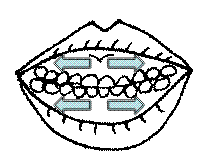

5.咀嚼訓練

咬合圧、顎、舌、頬、口唇の協調運動能力を高める。

咬合圧、顎、舌、頬、口唇の協調運動能力を高める。

チューブを利用してトレーニングします。左右両側の第一大臼歯にチューブを置き、ギュッ、ギュッと音を聞きながら噛む。

ガーゼにくるんだガムなどを直接噛むことも。

1.振動刺激訓練

電動プラシの柄の部分で口唇や頬に前後上下に当てる。振動により血流をよくし、代謝を高め、筋肉の廃用を予防する。また、頬内側からも同じようにします。

電動プラシの柄の部分で口唇や頬に前後上下に当てる。振動により血流をよくし、代謝を高め、筋肉の廃用を予防する。また、頬内側からも同じようにします。

口腔内の麻痺や、長くお口使っていないと刺激が入らず、感覚異常をおこすことがあります。お口は特に鋭敏な場所です。ケアの前に脱感作します。

口腔内の麻痺や、長くお口使っていないと刺激が入らず、感覚異常をおこすことがあります。お口は特に鋭敏な場所です。ケアの前に脱感作します。

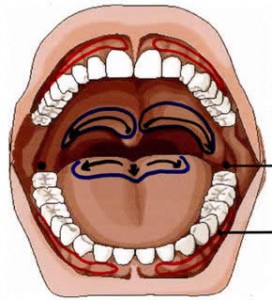

2.口腔内脱感作

体の末梢部から中枢に向かって徐々に進めていく。

体の末梢部から中枢に向かって徐々に進めていく。

指の腹で歯ぐきに5秒位、圧をかける。中央からすこしずつ奥にすすむ。

指の腹で歯ぐきに5秒位、圧をかける。中央からすこしずつ奥にすすむ。

3.味覚刺激訓練

ガーゼに飴やガム、グミなどをくるみ、水でぬらしてから舌の上におく。

ガーゼに飴やガム、グミなどをくるみ、水でぬらしてから舌の上におく。

保湿剤でレモン味などもありスプレーする(状態によります)

4.のどのアイスマッサージ

凍らせた綿棒で口蓋弓、舌根部、咽頭後壁などの表面を軽くなでるように2-3回刺激(マッサージ)してからゴクンとしてもらいます。

凍らせた綿棒で口蓋弓、舌根部、咽頭後壁などの表面を軽くなでるように2-3回刺激(マッサージ)してからゴクンとしてもらいます。

(嚥下パターン訓練)

嚥下誘発部位:口蓋弓、舌根部、咽頭後壁ガーゼに飴やガム、グミなどをくるみ、水でぬらしてから舌の上におく。 保湿剤でレモン味などもありスプレーする(状態によります)

1.咳嗽訓練(喀出力)

大きく息を吸って、息をしっかり止め、(空嚥下しても可)

大きく息を吸って、息をしっかり止め、(空嚥下しても可)

そして強い咳払いをする。

2.プッシングエクササイズ(押し運動)

壁や机を強く「エイッ」と声を出して押す。 強く「エイッ」と声を出すことで声門の閉鎖機能を高め誤嚥の防止につながる。

壁や机を強く「エイッ」と声を出して押す。 強く「エイッ」と声を出すことで声門の閉鎖機能を高め誤嚥の防止につながる。

大きく息を吸って、息をしっかり止め、(空嚥下しても可)

そして強い咳払いをする。

3.呼吸訓練

大きく息を吸って、貯めた息を「ア~」と発声し、できるだけ長く持続させる。

大きく息を吸って、貯めた息を「ア~」と発声し、できるだけ長く持続させる。

持続時間を計ると訓練の効果が確認できる。

4.ブローイング

水を入れたコップやペットボトルを使います鼻から息を吸って、ストローでゆっくり息をはきます。軟口蓋挙上による鼻咽腔閉鎖。

水を入れたコップやペットボトルを使います鼻から息を吸って、ストローでゆっくり息をはきます。軟口蓋挙上による鼻咽腔閉鎖。

5.その他の訓練(遊びの中で)

シャボン玉あそび、笛、ハーモニカ

シャボン玉あそび、笛、ハーモニカ

紙風船・ゴム風船ふくらまし、ティッシュ飛ばしetc.